最近、農産物を活かした取り組みを取材をしていて

心をわしづかみにされる「こと」の共通項に気づきました。

それは

「その土地に古くからある食文化や資源を活かした新たな挑戦」です。

その地域や現場でなければわからない視点であればあるほど。

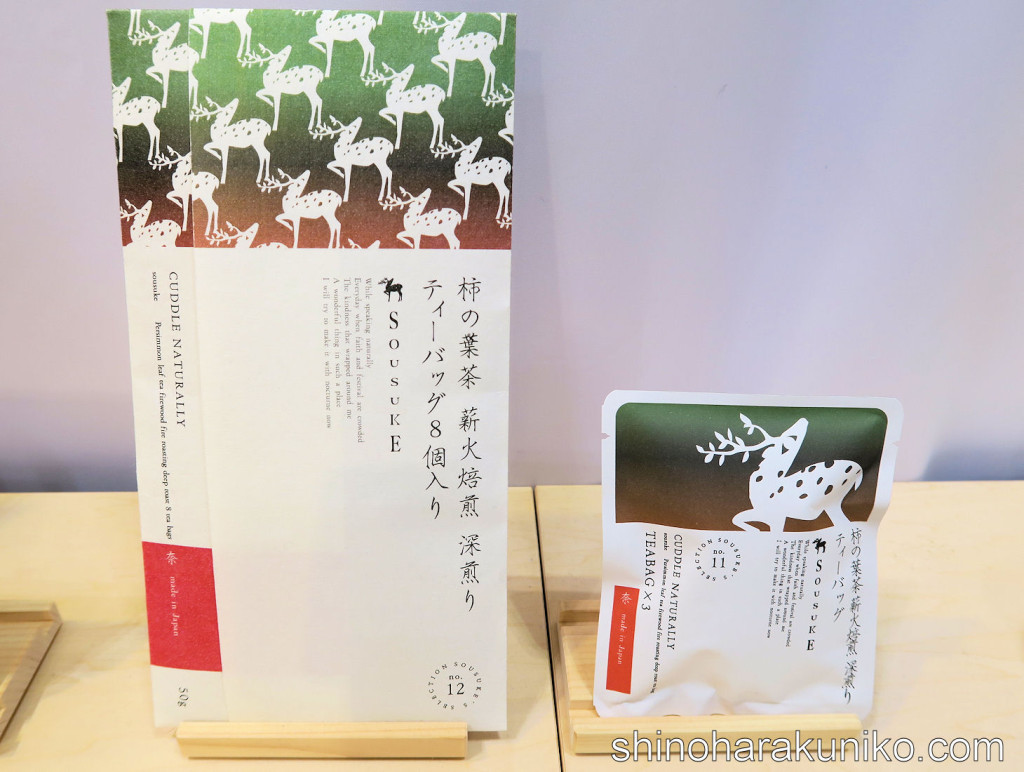

3月のFOODEXで知った「SOUSUKE」の取り組みがまさにそうでした。

柿の葉が、ビタミンC、ポリフェノールを豊富に含むことに着目し、

「美味しく優しく体に摂取できる製品を研究開発」。

「SOUSUKE」HPより

さまざまな柿の葉茶や「柿葉塩」に加え、

(私はパウダー仕立ての「かまいり」、焙煎の深いものが好きなので「薪火焙煎 深煎り」が好み。)

「柿葉ジェノベーゼ」や「ドレッシングKAKI」などを発表していました。

(こちらは試食できなかったので、発売開始を心待ちにしたいと思います。)

仕掛け人の方が、とてつもなく「柿の葉」に詳しいなぁと思ったら

なんと「柿の葉ずし」の老舗社長だったのだそう。

「柿の葉愛」ある視点に、すっかり引き込まれてしまいました。

奈良県でも深刻なのが後継者不足になどによる柿の耕作放棄地増加。

柿の実を育てても割に合わない、ならばと、軽くて扱いやすそうな葉を商品にしても

「柿の葉ずし」に適した形・大きさの葉は、全体の20%程度しか採れず、

ゆえに大多数は輸入に頼っているのが現状。

そこで、規格にとらわれすぎずにできる商品開発に取り組み始めたのだそう。

(もちろん、良質な葉を取るための剪定などを重ねてのこと。)

これまで、「柿の葉」に想いを馳せたことはありませんでしたが、

言われてみれば、みんな同じ大きさをしているわけないですものね。。。

柿の葉の旬は6月~8月と言うのも初めて知りました。

4月からは新茶のように新芽を収穫し、新茶づくりが始まっているようです。

かわいい鹿のロゴには、柿と茨城県が係りあるというのにも「へ~」!

春日大社にお祀りされている四柱のひとつ「タケミカヅチノミコト」は

茨城の鹿島神宮から白い鹿に乗って春日大社にやってきたんですって!

まだまだ知らないことがたくさん。

古くからの食文化を活かす新しい挑戦、

奈良で始まった古くて新しい「葉っぱビジネス」、引き続きウォッチしたいと思います♪